年輕人自殺率攀升,教育怎麼救?SEL社會情緒學習納入課綱是否成轉機?

2023年,全台各學制學生的自殺死亡人數達123人,自殺與自傷的通報事件更高達15,196人次。這些數字背後,反映的不只是青少年心理困境的加劇,也突顯出學校、家庭與社會在心理支持系統上的空缺。越來越多孩子在情緒低谷中找不到出口,最終選擇傷害自己。

面對這樣的情況,教育部自2025年起啟動為期五年的《社會情緒學習中長程計畫》,正式將SEL(Social and Emotional Learning,社會情緒學習)納入中小學課綱,期望透過系統性的素養教育,強化學生面對情緒與壓力的能力。

但這場改革,真能為現狀帶來改變嗎?教育體系、家庭文化與社會氛圍,是否已經準備好迎接SEL所帶來的轉變?

SEL是什麼?從情緒覺察出發的素養教育

要知道上述問題的答案,我們必須先從了解「SEL」開始。

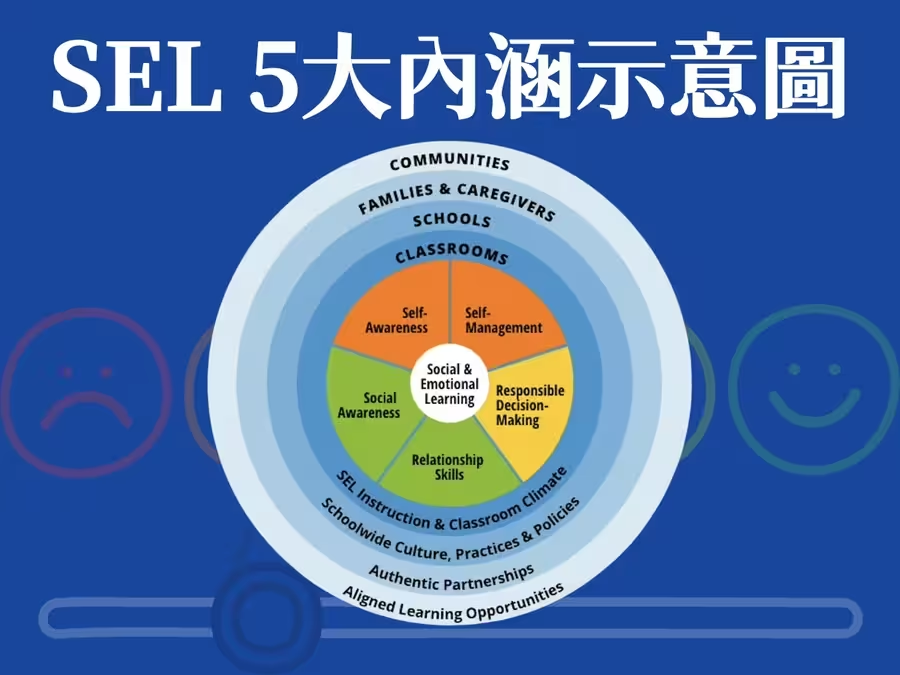

SEL(Social and Emotional Learning,社會情緒學習),是由美國CASEL組織於1994年提出的一套教學系統,目的在於幫助學生發展五大能力:自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與負責任的決策。這五項能力不是單純灌輸知識,而是透過系統性的教學,讓孩子學會看懂自己、理解他人,進而在社會中安身立命。

相較於情緒智商(EQ)是個人心理層次的素質量測指數,SEL更強調的是「可被教、可被學、可被實踐」的教育過程。例如,在國小低年級的課堂中,志工與老師會用情境繪本、角色扮演、遊戲活動,引導孩子認識像是「嫉妒」、「羞愧」、「失望」等負向情緒,並討論「如果是你,你會怎麼辦?」這樣的問題。

在高年級甚至中學階段,SEL課程則引導學生進行更深層的自我反思、群體對話與生活實例練習。最終目標,是讓孩子內化這些能力,不只成為會考試的人,更是能照顧自己、與人共處的完整個體。

為什麼現在的台灣學生,更需要SEL?

近十年來,台灣15至24歲青少年自殺率幾乎翻倍成長。根據《台灣公共衛生雜誌》2023年研究,2014年此年齡層自殺率為每10萬人中5.1人,到了2021年已升至9.6人。而教育部近三年統計中,大學生自殺死亡人數更超過200人,令人震驚。

為什麼在教育資源日益豐沛、學習方式更多元的時代,學生卻反而感到前所未有的絕望?

對此,心理學與教育現場的多位專家點出兩個關鍵壓力源:

一、社群網路與演算法放大的情緒刺激

學生的情緒暴露於社群媒體之中,「維特效應」(模仿自傷或自殺行為)透過影片、文字、新聞迅速擴散。根據張書森教授分析,現代年輕人認為「自殺是一種選擇」的比例從2007年的50%,提升到2019年的80%。在演算法的不斷推播下,青少年更難主動逃離負面資訊循環。

二、家庭支持薄弱與學習壓力遽增

現代家庭結構鬆動,15至24歲的學生多數來自35至55歲的家長世代,正值離婚率攀升、工作壓力劇增的階段。家中親子互動時間短,孩子更容易轉向虛擬社群尋求關係認同,卻又反而陷入社交焦慮與自我懷疑。

加上學習歷程檔案制度、新課綱自由選修、選填志願制度的彈性,都為原本就缺乏自我定位能力的學生帶來「選擇焦慮」,形成另一種教育壓力,這並不是說多元入學方式不好,而是在要求學生展現多元價值時,對本身定位尚模糊的群體來說,就需要有更強力的輔導或支援,否則容易造成學生更加徬徨無措。

在現今的教育體制下,SEL的五大能力如「情緒導航圖」一般,似乎瞬間成為幫助學生找到自我、調適內心的教育解方。

SEL納入課綱,改變的不只是課表

2025年起,教育部推動的《社會情緒學習中長程計畫》將投入4.4億元經費,期望從課程設計、師資訓練、校園文化與社區合作四大層面進行長期深耕。其重點包括:

1.國教院負責本土教案研發,結合在地文化與生活語境。

2.結盟大學系所、心理機構與社區團體,共同培養「種子教師」與「情緒守門人」。

3.鼓勵班級經營中加入10分鐘的SEL暖身活動,培養日常語境中的情緒覺察。

4.建立可循環、可擴散的情緒教育資源庫。

在制度面,SEL也與108課綱的「自發、互動、共好」三大核心素養呼應。例如,「自我覺察、自我管理」即是自發學習的基礎,而「社會覺察、人際技巧」則是互動的能力,「負責任的決策」更是共好精神的展現。

推行上的挑戰:理想與現實的拉扯

儘管SEL納入課綱展現教育政策的遠見,但在第一線的學校推動中,依舊面臨不少挑戰:

一、家長觀念尚未普及

許多家長對SEL仍存有誤解,有人認為「情緒教育」聽起來像在上輔導課,甚至擔心會占用數學、英文這些主科的時間,影響孩子成績。他們常用一句「我們以前就是這樣長大的」來反駁,覺得孩子有情緒是「不夠抗壓」,應該自己學會忍耐。此外,也有家長擔心孩子在課堂上談論太多個人感受或家庭狀況,會被老師「貼標籤」或留下負面紀錄。

一些進步觀念的家長雖然理解SEL的重要性,卻也對「教得出什麼成效」抱持懷疑──情緒教育看不見短期結果,無法立刻換成分數或升學優勢,對成績至上的台灣教育環境來說,這是SEL推廣第一個必須跨越的心態障礙。

二、教師人力與能力不足

SEL要落實,教師是關鍵,但目前許多老師對SEL其實感到陌生。許多班級導師和科任老師沒有受過系統性的情緒教育訓練,他們知道SEL是趨勢,但不知道要怎麼在課堂上「實際操作」。有人坦言:「上課要趕進度,連課本內容都教不完了,哪還有時間設計SEL活動?」這反映了教師最直接的顧慮——時間與備課壓力。

此外,SEL課程往往需要老師示範「同理心」、「情緒傾聽」等技巧,但部分老師本身也缺乏相關的自我訓練,擔心「說錯話」或「處理不好學生的情緒反應」會讓情況更糟。尤其是面對學生談到比較敏感的情緒議題(如家庭衝突、自傷想法),不少老師表達擔憂:「我們不是心理師,這些真的能教嗎?」

最後,教師的行政與教學負擔本來就沉重,若SEL被納入課綱,卻沒有搭配完整的教材、教案範例與後續培訓,SEL很可能變成另一個「被要求完成的項目」──老師只能表面帶過,難以深入,甚至有人擔心會流於「打卡式」教學,失去原本的教育意義。

三、評量與成果難以量化

SEL強調的是潛移默化的內在能力與人際變化,難以透過標準測驗或考績評量成果,容易讓學校高層質疑其投資報酬率。且一旦真正納入課綱中,正式在課堂中學習,也恐難以實際「量化」的形式看出學生的學習成效。

四、組織文化與制度支持仍需建立

目前SEL仍仰賴少數有熱忱的教師或校長帶動,尚未形成結構性與制度化的支持體系,未來若缺乏橫向聯繫與資源共享,可能難以永續,恐出現多個教育斷層,或者容易有標準不一的情況。

SEL不是萬靈丹,但可以成為孩子留下來的理由

簡而言之,SEL雖無法保證杜絕所有心理困擾,但它能讓學生在困頓之時,有一套可以「說得出口、聽得懂、練得來」的心靈語言。在一個善於傾聽、不輕忽情緒的環境中,孩子可能會多一次選擇留下來的機會。

教育,不該只是分數高低的冰冷競賽,而應該成為情緒的避風港。只有當我們從學校中的一堂課,延伸到日常生活中傾聽與理解,SEL才能夠真正發揮它的力量。

讓教育回應生命,從「情緒」開始。