生成式AI正顛覆教育!老師也在用ChatGPT?

生成式AI(Generative AI)自ChatGPT於2022年11月推出以來,近幾年迅速成為教育界關注的焦點,各家廠商也如雨後春筍般推出各自不同的AI工具,可以說是屬於AI的百家爭鳴。從自動批改作業、生成教材,到即時回覆學生提問,AI正以前所未有的速度改變教學模式。然而,AI並非單純的「教學捷徑」,它的導入不僅會影響課堂互動、學生學習習慣、教育公平,甚至也對整個校園的運作模式產生變革性的影響。

AI簡介與發展現況

人工智慧(AI)是一種模擬人類智能的技術,能透過演算法與大量數據進行學習、推理與決策。而這次討論的主要工具──生成式AI,是AI的一種分支,具備創造內容的能力,例如生成文章、圖像、音訊與影片。這類系統的基礎是大型語言模型(LLM),透過龐大資料的訓練,學會理解並產出自然語言。

傳統AI在教育中多用於評量與資料分析,而生成式AI的出現,讓AI從「被動處理」轉向「主動創造」,教師可以用它設計跨領域課程,學生也能在專題研究中獲得即時知識支援。2024年起,AI在教育領域的討論重點已經從「工具介紹」轉向「角色定位與深度應用」。

AI在教育的五大應用模式

生成式AI在教育的實踐並非只有一種方式,而是應用非常多元的教學生態系。根據多位台灣與國際教育工作者的經驗,大致可歸納出以下五大模式。

適性差異化學習支援

面對少子化與學生學習差異擴大的挑戰,AI能分析學生的學習風格與弱點,提供個人化資源與學習計畫。舉例來說,宜蘭中山國小就利用生成式AI協助課堂互動,讓程度較弱的學生重拾興趣,也幫助資優學生進一步挑戰進階內容。

智慧教學資源生成

教師在準備教案時,不再受限於教科書與紙本參考資料,AI可生成符合課程需求的教材、考題與活動設計。例如台北永春國小的「AI點歌樂趣多」課程,結合語音辨識與資料處理,將音樂學習與科技體驗融合,讓學生在操作中學會跨領域技能。

教育行政自動化

從草擬公文、計畫書到招生客服,AI能減輕行政人員與教師的文書負擔。例如羅東高中,在成立AI實驗室後,便結合AutoML平台與校園Chatbot,將資料分析納入校務決策,加速流程。

學習進度追蹤與評估

AI能持續記錄學生的學習歷程,分析學習成效並即時回饋,幫助教師調整教學策略。國際上,也有諸如Teach to One計畫,透過機器學習為每位學生建立「數學學習播放清單」,持續追蹤進度並提供最適合學生當前進度的練習題目。

教師專業發展與培訓

AI不僅是學生的學習助理,也能成為教師的成長夥伴。台北中正高中便推動「三師學堂」AI專班,由高中教師、北科大教授與業界專家共同授課,提升師資在AI時代的專業素養。

AI應用在教育的優勢與風險

前面提到AI導入課堂的幾種模式,對於整體教育環境來說有明顯優勢,它能根據學生的特質與學習進度客製化教材,讓每位學生獲得更貼近自身需求的學習內容,進而提升學習動機。同時,AI能自動批改作業、生成教材,讓教師從繁瑣的行政與重複性任務中解放,專注於課堂互動與引導。它還能迅速整合文字、圖片、音訊與影片等多種媒材,讓課堂呈現更加生動多元,並透過數據分析即時掌握學生的學習狀況,為教學調整提供科學依據。

但,AI運用的風險同樣不可忽視。IBM前研究員Satya Nitta在五年的「AI教師」計畫中發現,AI雖能回答問題,卻無法激發學生的學習動機,也缺乏情感交流的能力。賓州大學針對土耳其近千名高中生的研究更指出,學生若習慣直接向ChatGPT索取答案,在失去AI協助後,表現反而顯著下滑。更別提AI生成內容可能存在錯誤與偏見,數位落差與學術誠信問題也需謹慎面對。

全面實施AI教育,真的可行嗎?

簡而言之,AI在教育上的應用,不僅僅是技術部署的問題,還牽涉到制度規範、師資培訓與數據安全等多層面因素。若缺乏全面規劃與配套措施,即使技術再先進,也可能淪為短期話題,無法真正融入教學現場。因此,在推動AI教育時,必須從政策、師資到資訊安全三方面並行規劃,確保其可持續發展。

政策與規範

首先,在推動AI教育前,必須先制定明確的使用守則,規範使用時機,以及如何使用AI,以兼顧創新應用與學術誠信。例如在作文教學中,教師可以允許學生利用AI輔助創意發想,但在測驗型作文中則必須要求全程監考並禁止使用數位工具。透過清楚的規範,可以有效降低濫用AI的風險,同時維持教學的公平性與可靠性。

師資培訓

教師是AI教育能否落實的關鍵。即使有先進的工具,若教師不了解其操作方式與課程整合方法,AI也無法發揮應有價值。因此,必須透過定期研習、教學社群與跨校交流,讓教師熟悉AI應用並分享教學經驗,確保AI從輔助工具轉化為長期的教學資產。

數據安全與隱私保護

在AI教育中,學生的學習數據往往需要被蒐集與分析,以提供個性化的教學回饋。然而,這同時帶來了資料外洩與隱私侵害的風險。學校必須嚴格遵守資料保護法規,限制資料存取權限,並採用加密與匿名化處理,確保學生資訊在教學過程中不被濫用。

主流AI模型與教育工具比較

也就是說,只要善加運用,AI不僅不會取代教育,反而還能成為推動學習創新的強大助力。從課堂互動、資源生成,到個別化的學習規劃,AI若能與教學目標緊密結合,便能幫助教師更有效率地授課,也能讓學生在更有彈性與多元的環境中成長。

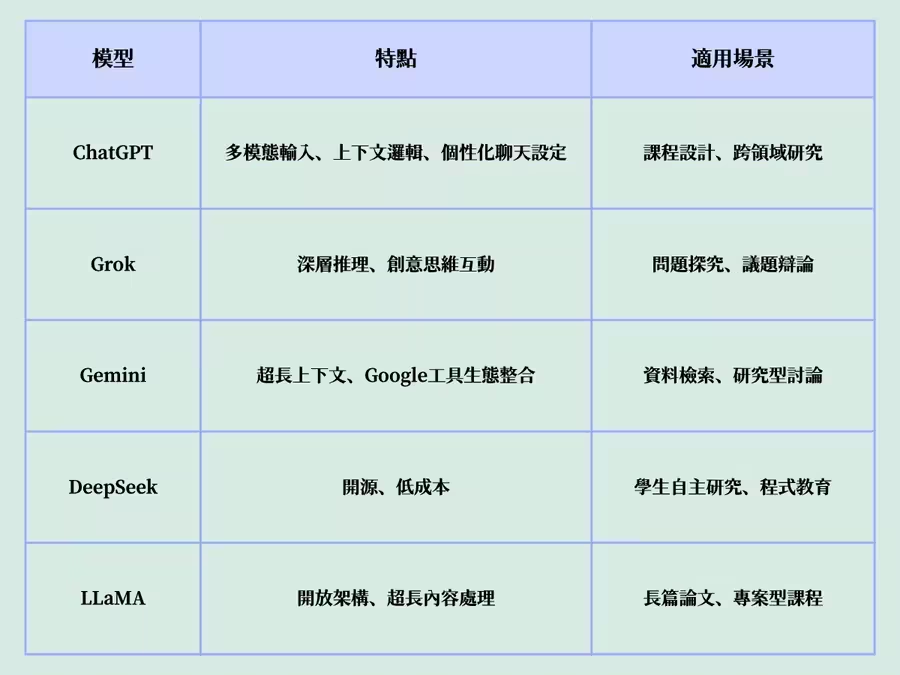

隨著生成式AI技術的快速演進,市面上已經出現多種主流AI模型與教育應用工具,功能各有強項。對教育現場而言,挑選合適的AI工具,不只是看它的知名度,更要考量其語言支援度、內容生成品質、安全性,以及與課程目標的契合度。以下整理幾款目前國際與台灣教育場域常見的AI模型與平台,協助教育工作者在導入前快速掌握差異。

綜合以上,主流AI模型在教育應用上各有專長。ChatGPT與Gemini擅長跨領域與長篇內容處理,適合深度研究與課程設計,尤其ChatGPT也是目前最多用戶使用的生成式AI工具;Grok具備強大的推理與創意思維互動,能激發學生探究精神;而DeepSeek與LLaMA則因開源與低成本特性,特別適合資源有限的學校推廣AI教育。選用時應依據課程需求、師生數位素養及校內資源狀況進行搭配,以發揮最佳教學效益。

AI與教育的未來

近年來對於AI的討論一直沒有停歇,無論未來會如何發展,毫無疑問的,AI正加速改變教育的形態,從備課、教學到評估與行政都有其應用空間。然而,它並非教育萬靈丹,無法取代教師在情感交流、價值觀塑造與動機激發上的獨特角色。

未來,教育的關鍵在於如何讓AI成為「共駕者」(copilot),增加教師的教學效率,促進個性化與跨領域學習,同時確保學生保持批判性思維、創造力與自我學習能力。唯有在技術與教育理念並行的情況下,AI才可能真正成為推動教育進步的力量。