別怕吃飯,“吃對”碳水化合物比少吃更重要

隨著健康意識日漸提升,許多人受到坊間低碳水化合物飲食風潮影響,誤以為「不吃飯,只吃肉和菜」才是控制體重與預防慢性疾病的正確方式。對此,董氏基金會提醒,低碳水化合物飲食雖在短期內可能有助於血糖控制與體重管理,但若長期執行不當,容易導致蔬果攝取不足、膳食纖維缺乏,甚至影響大腦能量供應。維持健康的關鍵,不在於一味限制碳水,而是「聰明選擇、吃對碳水」。

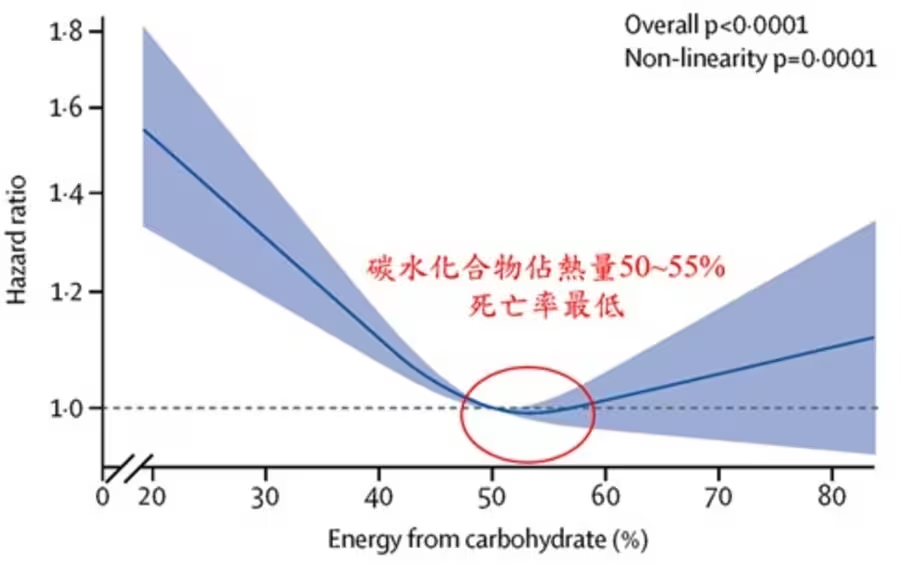

根據《刺胳針公共健康》(The Lancet Public Health)2018年刊登的一項研究,長期追蹤逾1.5萬名成人達25年,發現碳水攝取比例與死亡率呈現U型關係。也就是說,碳水攝取過多或過少都會提高死亡風險,而最佳攝取比例約為每日總熱量的50%至55%。

碳水化合物是身體重要能量來源,尤其大腦與神經系統的運作更依賴穩定的葡萄糖供應。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出,精製澱粉若攝取過多會影響血糖控制,建議民眾應選擇富含膳食纖維、植化素、維生素及礦物質的全穀類食物,如糙米、全燕麥、全小麥等,以減少慢性疾病風險。2025年《JAMA Netw Open》文獻分析超過4萬7千名女性長達33年的飲食資料,發現若每日多10%的總熱量來自全穀雜糧、水果與蔬菜等高品質碳水攝取,且總碳水攝取不超過55%,可使健康老化機率提高31%;相對地,若多攝取10%來自含糖飲料、甜點、白麵包等精製碳水,健康老化機率則會下降13%。2020年《英國醫學期刊BMJ》研究也指出,每週攝取兩碗以上全穀物者,相較於每月少於一碗者,可降低29%罹患糖尿病的風險。

在日常飲食中,特別是外食族群,未必每餐都有糙米或全穀類可選擇,如何在精製碳水中做出更佳選擇也十分重要。以白飯與麵條為例,雖然兩者澱粉含量相近,但製作方式與配菜習慣不同,對血糖影響差異極大。白飯僅經蒸煮處理,保留原型穀物特性,食用時常搭配蔬菜、蛋、豆製品或肉類,有助延緩血糖上升。而麵條大多經粉狀加工、糊化程度高、升糖速度快,搭配高油高鈉的麻醬、炸醬或肉燥等醬料,容易增加飽和脂肪攝取,促進體內發炎反應,進而影響血糖代謝。此外,麵食搭配蔬菜比例偏低,也導致餐後血糖回落速度變慢。董氏基金會建議,在食用麵食時,應減少使用醬料與肉燥,主動搭配燙青菜、豆干、水煮蛋等食物,補足膳食纖維與蛋白質,有助穩定血糖並維持營養均衡。

此外,許惠玉提醒,市售標榜「米粉」、「米線」的產品雖名稱中含「米」,實際可能添加大量樹薯粉、玉米粉等精製澱粉來源,購買時應詳閱成分標示。同樣地,不少人認為五穀粉有益健康,但市售五穀粉經過研磨,澱粉結構已被破壞,消化吸收速度大幅加快,反而可能導致血糖上升過快,並不適合過量飲用。

根據衛福部最新營養調查結果顯示,國人代謝症候群盛行率驚人,45至64歲族群高達42%,65歲以上更攀升至58.9%。董氏基金會強調,預防慢性病的重點不是刻意少吃飯,而是建立正確的飲食觀念,從每一餐做起,吃對碳水、吃得均衡,才能長命也好命。