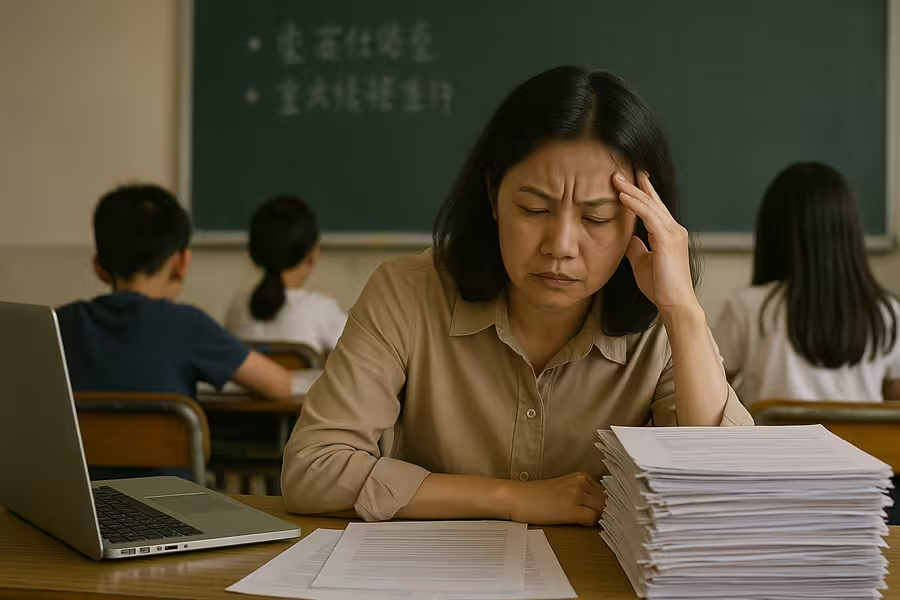

教師為何愈來愈累?從濫訴陰影到文書海嘯

近兩年,第一線老師最常說的一句話是:「不是怕教學,是怕程序。」在教室裡,一位老師面對班級秩序、親師溝通與弱勢生支持,早已分身乏術;真正壓垮心力的,往往不是課本,而是課堂之外接踵而來的調查、回報與不確定等待。當申訴程序成為常態、處理時程拉長到一學期,熱情與信任就被一點點耗損。

所謂「濫訴」並非指所有投訴無理,而是介於「需要對話的班級經營」與「應進入正式調查的重大侵權」之間,缺乏清楚分流:輕微爭議也走正式程序,學校與老師被迫以最高強度應對,結果是行政成本攀升、教學現場降溫。另一端,匿名投訴的存在,確實讓部分惡意或情緒性指控有了通道;但我們也不能忽視,那些害怕被報復的學生與家長,往往只能以匿名求生。兩邊都真實,衝突就因此難解。

問題的核心,不在於「多一個人」、也不在於「單純關掉匿名」,而在於程序是不是被設計得可預期、可監督、可修復。第一,受理門檻要明確:何者屬於日常班級經營,先由導師與處室有步驟地協調;何者涉及重大違法或侵權,才進入正式調查。沒有達門檻的案件,不應直接送進校事會議,避免把所有不滿都等同於「案」。第二,時程要有節點:例如 14/30/60 天的分段說明與結案機制,讓師生與家長知道何時會得到什麼結果,杜絕無止境的等待。

第三,身分保護需要「安全具名」的中間路徑。匿名全面受理容易製造雜訊,全面不受理又會抑制真實申訴;可行的做法,是由第三方(如縣市級申訴中心或調解委員會)保管身分,學校只看案不見人,直到必要階段才揭示並啟動反報復保護。這樣既能降低惡意指控,也能讓弱勢者敢說話。第四,對於重複或報復性投訴,應建立退件與限制規則,避免同一事實被無限疊代成壓力。

至於「減負」,關鍵不是再多開一個表單由別人幫忙填,而是少掉三張重複的表單。導師紀錄、學務、輔導、校安等系統應互通,一次填報、多處共用;教育主管機關也應提出「白名單/黑名單」實務指引:哪些正向班級經營手法可被接受、哪些做法屬於不當管教,寫清楚、講明白,讓老師教得有依據、家長看得懂界線。

當然,程序之外還有人。調查期間的教師,不該被單獨承擔所有情緒成本;學校應提供程序助理與法律諮詢,必要時調課與諮商支持;若最後認定無不當,應有名譽回復與復課協助,避免「案子結束、陰影留在教室」。同樣地,家長與學生需要被看見的,是一套可理解的溝通腳本與路徑:先對話、再申訴、最後才進入調查,而非一步到位把關係交給程序處理。

這些看似技術性的調整,其實都是信任工程。理想的校園,不是沒有申訴,而是申訴有秩序;不是沒有規範,而是規範可預期。當受理門檻清楚、時限透明、身分保護得當、資料減量落地,班級經營的灰色地帶會縮小,老師能把更多時間還給教學,學生也能在更安全的系統裡被傾聽。

最後,也是最重要的:學校應被看作一個平台。平台的一端,是部會與地方帶來的制度與資源;另一端,是家長社群、團膳與社區夥伴;中心,則是老師與學生的日常。把程序設計好,把重複勞務減掉,把對話路徑建立起來,濫訴自然減、效能自然升。這不是為任何一邊說話,而是讓每一邊都有空間說話;唯有如此,教室裡的專業與溫度,才會慢慢回來。